ガソリン税の暫定税率が「年内に廃止される」と聞いて、思わずガッツポーズをした人も多いのではないでしょうか。

でも、その決定の裏では、テレビや新聞がほとんど報じない“壮絶な政治バトル”があったのです。

その中心にいたのは、誰もが予想しなかった意外な人物。日本の政治の力関係を大きく塗り替えるほどのドラマが、静かに進行していました。

片山さつき大臣が突破した「税調の壁」

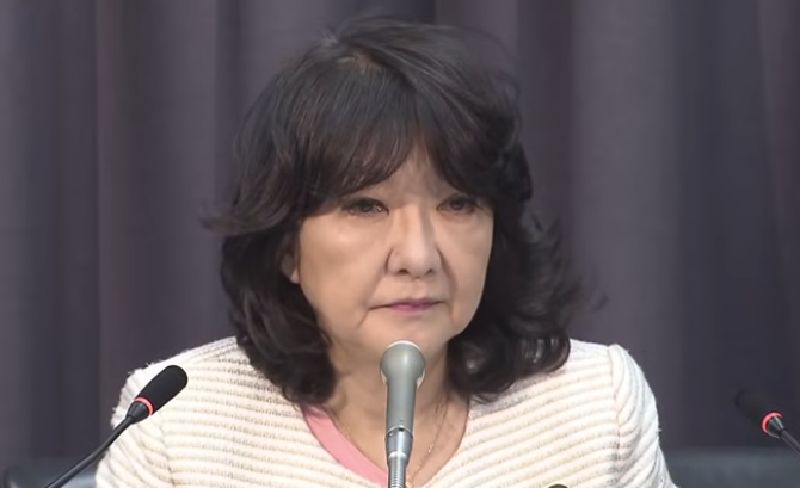

まず、この話の主役は、財務大臣の片山さつきさんです。

本来、自民党内で税制を仕切るのは「税制調査会(通称:税調)」と呼ばれる強力な組織。彼らが描いていたシナリオは、こうしたものでした。

- 補助金の開始:11月17日

- 補助金の増額:3週間ごと

- 廃止の時期:翌年2月1日

この「2月1日」には意味があり、税調としては「年を越して自分たちの権威を保ちたい」という思惑があったのです。

しかし、年明け廃止では「年内に安くしてほしい」という国民の期待に応えられません。協議は「1月8日廃止」という妥協案で決まりかけていました。

そこで登場したのが、片山さつきの“ブルドーザー級”突破力。

官僚にも税調にも正面から切り込み、根本からスケジュールを組み替える大胆な案を提案します。

それが「片山案」と呼ばれた最終プランでした。

- 補助金の開始を前倒し(11月13日から)

- 補助金の増額ペースを2週間ごとに短縮

- ガソリンスタンドの在庫期間を実態に合わせて短縮

この一手で、物理的に無理と思われていた「年内(12月31日)廃止」が現実に。

税調の描いた計画をひっくり返したのは、まぎれもなく片山さんのリーダーシップでした。

【片山さつき財務大臣】ガソリン税の暫定税率廃止の影の功労者について

崩れた“税調帝国”:権力の中心が動いた瞬間

これまで日本の税制は「税調が決めるもの」とされ、官僚よりも強い影響力を持っていました。

ところが今回、片山さんの行動がその“神話”を完全に打ち破ります。

象徴的なのが、森山浩・元幹事長が税調インナー(中枢メンバー)就任を辞退した一件。

裏で方針を決めてきた密室型の税調に、もはや以前のような力が残っていない――それを悟った辞退でした。

これは、単なる人事の話ではありません。

長年続いた「税調中心主義」が崩れ、政治の意思決定が“開かれた形”へ変わり始めた瞬間だったのです。

野党・玉木雄一郎代表の“孤立無援の一手”

そしてもう一人、見逃せない功労者がいます。

国民民主党の玉木雄一郎さんです。

与野党の協議が「1月8日廃止」でまとまりかけた中、最後まで「いや、年内だ」と主張し続けたのが玉木さんでした。

玉木案はこうでした。

- 補助金開始:11月3日

- 増額間隔:2週間ごと

- 廃止日:12月29日

当初は誰も賛同せず、まさに孤立無援。

しかし、この案の中にあった「2週間間隔」という発想が、後に片山さんの最終案に反映されていきます。

結果的に玉木案は採用されなかったものの、彼の粘り強い姿勢が年内廃止の突破口をつくったのは間違いありません。

高市さんが掲げた「税の見える政治」への一歩

今回の出来事は、かつて高市さんが訴えていた「税制の透明化」にも通じる動きです。

これまでのように、一部の政治家や官僚が密室で決める時代は終わりつつあります。

国民に見える形で議論し、スピード感を持って決断する――それが新しい政治のあり方になるかもしれません。

片山さん、玉木さん、そして高市さん。

三者の行動が、それぞれの立場から「見える政治」への道を切り開いた――今回のガソリン税廃止劇は、そんな転換点となったのです。

まとめ:政治の“見え方”が変わる時代へ

ガソリン税の年内廃止は、単なる経済政策ではありません。

それは、古い権力構造に風穴を開けた政治の再編ドラマでもありました。

片山さんの突破力、玉木さんの粘り、そして高市さんが長年語ってきた理念。

それらが交差したことで、これまでの「税調支配」に終止符が打たれたのです。

この流れが一過性のものになるのか、それとも本格的な改革の幕開けとなるのか――

次の一手を見守りたいところです。

コメント